API-Webservices für die Zukunft der Marktkommunikation

Die Rolle von APIs in der MaKo

In der Energiewirtschaft ist der Begriff API allgegenwärtig und wird für die Übermittlung der Marktlokation zur Pflicht. APIs werden als Schlüsseltechnologie für die Marktkommunikation angesehen, um den Austausch zwischen Marktteilnehmern zu optimieren und den EDIFACT-Standard abzulösen. Doch was genau ist eine API und wie funktioniert sie?

Zukunftstechnologie API

In der Energiewirtschaft gibt es keinen Termin oder keine Produktpräsentationen, die ohne den Begriff API auskommen. In der Marktkommunikation ist der API-Webdienst ab dem 06.06.2025 für u.a. den Prozess zur Ermittlung der MaLo-ID der Marktlokation verpflichtend anzuwenden. Dessen Prozessziel es ist, dem Energielieferanten die nötigen Informationen für eine Belieferung vom Netzbetreiber zu bereitzustellen. Weitere Prozesse der Marktkommunikation sollen diesem Beispiel folgen.

Die Maßgabe ist, dass API zunehmend EDIFACT ersetzen soll. Bis zur Einführung des MaBiS-Hub ist der ausdrückliche Wunsch des BDEW und der BNetzA für die Kommunikation zwischen den Marktrollen, Messstellenbetreiber (MSB), Lieferant (LF), Netzbetreiber (NB) auf die API-Technologie zurückzugreifen. Genau unter diesen Gesichtspunkten ist es erfolgsentscheidend, allen Marktteilnehmenden dasselbe Grundverständnis von dieser Zukunftstechnologie API zu vermitteln.

Daher gilt es zuerst die Frage zu beantworten, was ist eine API?

Eine API (Application Programming Interface) – oder Programmierschnittstelle – ist eine Sammlung von Regeln und Protokollen, die es Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu interagieren und Daten, Funktionen sowie Funktionalitäten auszutauschen.

APIs bestehen aus verschiedenen Definitionen und Protokollen, die zur Entwicklung und Integration von Anwendungssoftware verwendet werden. Sie dienen als Schnittstelle, die es unabhängigen Anwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Damit ist API eine Schnittstellentechnologie, über die eine synchrone Kommunikation mit definierten Anfangs- und Endpunkten aufgebaut werden kann.

Wie funktioniert eine API?

Die API-Kommunikation funktioniert wie ein Dialog zwischen einem Client und einem Server. Der Client sendet eine strukturierte Anfrage, und der Server antwortet mit einer ebenso strukturierten Antwort. Die API fungiert dabei als Vermittler, der die Interaktion zwischen beiden ermöglicht. Dieser Dialog muss so standardisiert werden, dass er von allen Beteiligten auf die gleiche Weise benutzt wird.

Welche API-Guideline gibt es?

Die API-Guideline kann als ultimatives Regelwerk verstanden werden. Die EDI@Energy API-Richtlinie für Web-APIs ist wie ein Set von goldenen Designprinzipien, die sicherstellen, dass jeder die beste Erfahrung mit webbasierte APIs macht. Mit diesen Richtlinien entsteht eine API-Landschaft, die so konsistent und intuitiv ist, dass sowohl Anbieter als auch Nutzer von Web-APIs sie im Handumdrehen meistern können.

Im Allgemeinen helfen APIs und die dazugehörigen Guidelines dabei, eine widerspruchsfreie und effiziente Nutzung der APIs innerhalb des Unternehmens zu gewährleisten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams zu erleichtern. Klassische Beispiele für Unternehmen, die eigene APIs verwenden sind Adidas, Zalando, Google oder auch Otto.

Aber was steht in der API-Guideline?

In der Welt der API-Guidelines gibt es einige wichtige Regeln, die sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Diese Regeln betreffen Konsistenz, Versionierung, Datentypen und JSON-Standardisierung, die Bestandteile eines jeden API-Webdienstes, HTTP-Status-Codes, Response-Codes, Objekte und das Bekanntmachen von Änderungen. Einige dieser Festlegungen sind zum Beispiel:

Änderungsmanagement

Bei der Versionierung geht es darum, dass nur kompatible Änderungen vorgenommen werden. Das bedeutet, es können keine neuen Pflichtfelder eingeführt werden, die das Gesamtkonstrukt beschädigen könnten. Fehlerbehebungen sind erlaubt, aber nur, wenn sie das Konstrukt stabiler machen. Nicht zulässig ist beispielsweise das Einführen eines neuen Pflichtfelds.

Konsultationsdokumente

Änderungen werden durch eine offizielle Mitteilung der Beschlusskammern 6 und 7 der BNetzA veröffentlicht. Diese Mitteilung legt die neuen Regeln fest und ab wann sie gelten.

Abwärtskompatibilität

Eine Änderung ist kompatibel, wenn etablierten API-Versionen weiterhin verwendet werden können. Ein Beispiel ist das Hinzufügen eines optionalen Parameters. Der API-Anbieter muss sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert, auch wenn vorherige Versionen diesen Parameter nicht verwenden. Dagegen wird Aufwärtskompatibilität nicht unterstützt.

Datentypen und JSON-Standardisierung

Diese sind klar definiert, um sicherzustellen, dass alle Daten im gleichen Format vorliegen. Es ist wie eine einheitliche Sprache, die alle verstehen.

Bestandteile eines API-Webdienstes

Wichtige Felder wie „TransactionID“ und „creationTime“ sind verpflichtend, um die Idempotenz sicherzustellen. Das bedeutet, dass eine Operation, wenn sie mehrmals ausgeführt wird, immer das gleiche Ergebnis liefert und den Zustand des Systems nicht verändert. Es ist wie ein Trick, der immer gleich funktioniert, egal wie oft er gezeigt wird.

Wie sieht die API-Kommunikation am Ende aus?

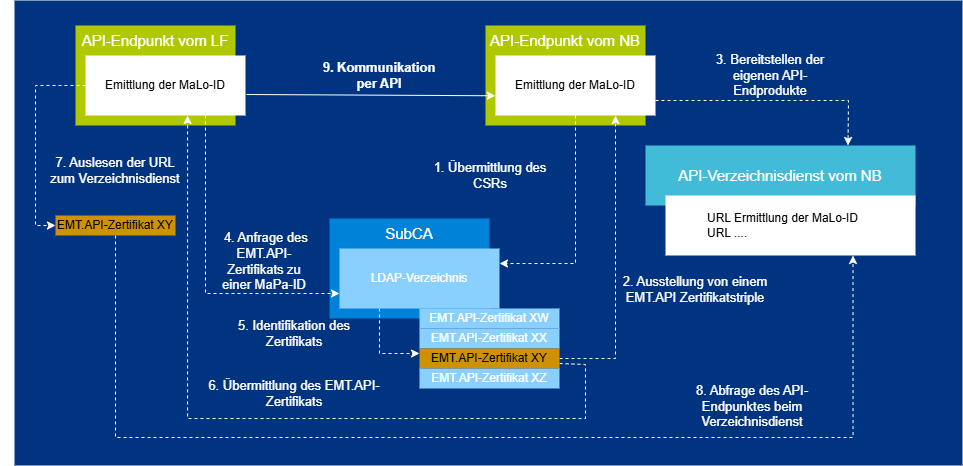

Entscheidend für die Kommunikation ist die Authentifizierungsstelle in Form einer SubCA und des Verzeichnisdienstes. Die Rolle des Verzeichnisdienstes wird hierbei von dezentral organisierten Anbietern wahrgenommen.

Vorbedingung

Der Marktteilnehmer A (z.B. NB) beantragt ein eigenes EMT.API Zertifikat über CSR bei einer SubCA.

Die SubCA übermittelt dem Marktteilnehmer A (NB) das ausgestellte EMT.API Zertifikat und hinterlegt es in seinem LDAP-Verzeichnis.

Der Marktpartner (LF) speichert seine API-Endpunkte für die Marktkommunikation in seinem API-Verzeichnisdienst ab.

Sofern der LF noch kein EMT.API Zertifikat des Marktteilnehmers A (NB) hat, fragt er dieses über das LDAP-Verzeichnis der SubCA ab.

Der LF schickt eine Anfrage zu dem EMT.API Zertifikat einer Marktpartner-ID über das LDAP-Verzeichnis an die SubCA

Anhand der Marktpartner-ID ermittelt die SubCA das zugehörige EMT.API Zertifikatstriple an den LF

Start des Prozesses Ermittlung der MaLo-ID

Der LF liest die URL zum API-Verzeichnisdienst des NB aus dem EMT.API-Zertifikat aus

Die Abfrage des API-Endpunktes beim Verzeichnisdienst für den Marktprozess erfolgt

Jetzt ist der LF in der Lage über API-Webservice mit dem NB zu kommunizieren

Die Kommunikation funktioniert nur, wenn beide (LF & NB) SM-PKI Zertifikate haben.

Was sind die Besonderheiten von EMT.API-Zertifikaten und dazugehörigen Verzeichnisdienst?

Flexibler Verzeichnisdienst

Das EMT.API-Zertifikat enthält die Adresse eines Verzeichnisdienstes der Wahl.

Zentrale Endpunktverwaltung

Im Verzeichnisdienst sind alle Endpunkte (URLs) der APIs eines Marktpartners hinterlegt, sodass immer ein vollständiger Überblick besteht.

Einfache Änderungen

Die Endpunkte lassen sich beliebig oft ändern, was den Wechsel zu einem neuen Dienstleister zum Kinderspiel macht.

Automatische Benachrichtigungen

Marktpartner werden über eine WebSocket API automatisch über Änderungen im Verzeichnisdienst informiert – natürlich nur, wenn sie die WebSocket API auch nutzen.

Vielfältige Endpunkte

Ein Marktpartner kann verschiedene Endpunkte anbieten, sofern die entsprechende API-Kennung dies zulässt.

Leichtere EDIFACT-Überführung

Anwendungsfälle in EDIFACT lassen sich nun leichter in APIs überführen, da die PARTIN nicht mehr ausgetauscht werden muss.

Zukunftssicherer Datenaustausch in der Marktkommunikation

Die Einführung und Nutzung von APIs in der Energiewirtschaft stellt einen entscheidenden Schritt für eine effiziente Marktkommunikation dar. Durch die Standardisierung und die klaren Richtlinien, wie sie in der EDI@Energy API-Guideline festgelegt sind, wird der Austausch zwischen den Marktteilnehmern erheblich vereinfacht. Die erfolgreiche Implementierung von API-Webservices erfordert jedoch nicht nur ein tiefes Verständnis der Technologie, sondern auch die richtige Expertise und Erfahrung. Mit einem kompetenten IT-Partner wie Arvato Systems können Unternehmen der Energiewirtschaft die Herausforderungen der API-Integration meistern. Arvato Systems bietet maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre IT-Strategie nicht nur effizient umgesetzt wird, sondern auch zukunftssicher ist. Gemeinsam gestalten wir die digitale Transformation der Energiewirtschaft und ermöglichen einen reibungslosen Datenaustausch für alle Marktteilnehmer.

Häufig gestellte Fragen

-

Was ist API?

Eine API (Application Programming Interface) ist eine Schnittstelle, die es verschiedenen Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. APIs definieren Methoden und Datenformate, die Anwendungen verwenden können, um Daten auszutauschen und Funktionen zu nutzen.

-

Was steckt hinter der EDI@Energy API-Guideline?

Die EDI@Energy API-Guideline ist ein Standard, der von der deutschen Energiewirtschaft entwickelt wurde, um den elektronischen Datenaustausch (EDI) zu vereinheitlichen. Diese Richtlinie stellt sicher, dass alle Marktteilnehmer dieselben Protokolle und Datenformate verwenden, um eine reibungslose Kommunikation und Integration zu gewährleisten.

-

Wie funktioniert der API-Webdienst für den Prozess Ermittlung der MaLo-ID der Marktlokation?

Der API-Webdienst zur Ermittlung der MaLo-ID (Marktlokations-ID) ermöglicht es Marktteilnehmern, die eindeutige Identifikationsnummer einer Marktlokation abzurufen. Dies geschieht durch eine Anfrage an den Webdienst, der die relevanten Datenbanken durchsucht und die MaLo-ID zurückgibt.

-

Was bedeutet der Verzeichnisdienst & EMT.API-Zertifikate?

Der Verzeichnisdienst dient als dezentrales Register, das Informationen über Marktteilnehmer und deren Zertifikate enthält. EMT.API Zertifikate sind digitale Zertifikate, die die Identität und Berechtigung eines Marktteilnehmers bestätigen. Diese Zertifikate sind notwendig, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Parteien auf bestimmte Daten und Dienste zugreifen können.

Verfasst von